Peter Pabst – Der Wunderweltenwerker

Peter Pabst im Gespräch mit Elena Philipp über seine Arbeit als Bühnenbildner und die Zusammenarbeit mit Pina Bausch.

Dieses Interview erschien erstmals im Dezember 2016 auf dem Blog der

Berliner Festspiele, anlässlich eines Gastspiels des Tanztheater

Wuppertal Pina Bausch mit Palermo Palermo.

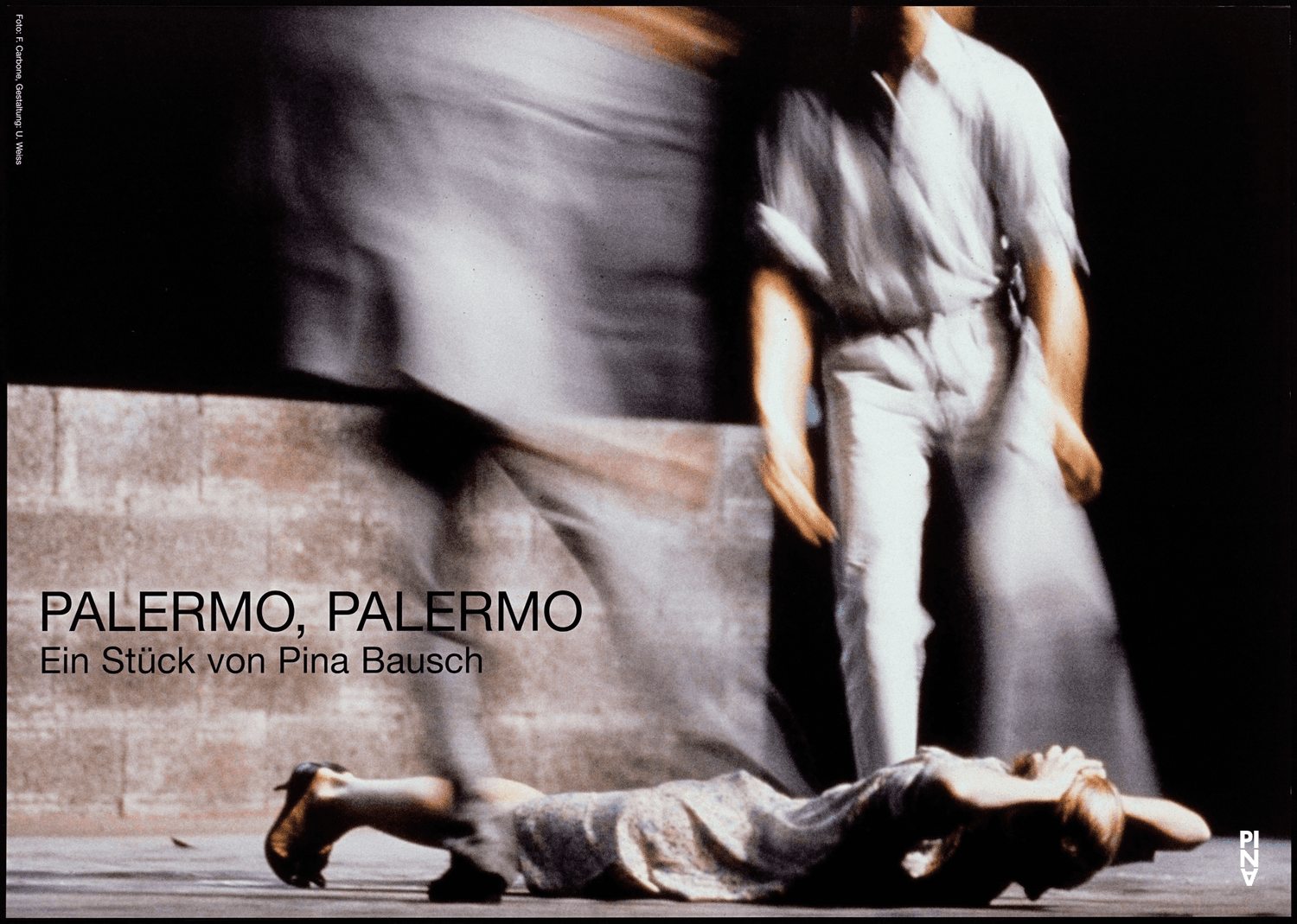

Das Bühnenbild von Palermo Palermo

Eine Mauer hinter dem Theatervorhang, ein schwarzer Fluss auf der Bühne oder eine mit Moosen und Farnen bewachsene Wand, die zum Tanzboden wird – Peter Pabst hat mit seinen legendären Bühnenbildern aus Naturmaterialien wie Wasser, Gras, Salz, Schlacke oder Steinen die Phantasie von Pina Bausch und ihren Tänzer:innen herausgefordert und beflügelt. Poetische Welten mit scheinbar eigenen Wirkgesetzen hat er für die Bühne erschaffen: Die Tänzer:innen erklettern Bäume und Blütenberge, rutschen über Erdhänge oder zertanzen ein Feld rosafarbener Nelken. Es staubt, regnet und schneit, der Boden birst und die Wände bewegen sich. Mal strandet ein Fischtrawler auf einem Felsen, mal sickert mysteriös schwarze Flüssigkeit durch den Holzboden, wird zu einem See und verschwindet wieder. Hinter diesen Wunderwelten steckt ein enormer technischer Aufwand: Für Vollmond etwa werden Tonnen von Wasser durchgängig fast auf Körpertemperatur erwärmt, der Tanzboden muss in trockenem Zustand geschmeidig und in nassem Zustand rutschfest sein. Die Mauer in Palermo Palermo, mit dem das Tanztheater Wuppertal im Dezember 2016 bei den Berliner Festspielen gastiert, wiegt rund fünf Tonnen. Kurz: Peter Pabst hat die Möglichkeiten des Bühnenbildens ausgelotet – nicht nur in seiner langjährigen Arbeitsbeziehung mit Pina Bausch von 1980 bis zu Bauschs Tod 2009. Gearbeitet hat der ausgebildete Kostüm- und Bühnenbildner Pabst auch mit Theater- und Opernregisseuren wie Peter Zadek, Hans Neuenfels, Luc Bondy, István Szábo oder Jürgen Flimm. Mittlerweile 72 Jahre alt, erzählt Peter Pabst im Gespräch anlässlich des Berliner Gastspiels von Palermo Palermo von der Ungewissheit des Anfangs, von Abenteuerlust und der emotionalen Intensität des Theatermachens.

Interview: Elena Philipp

Elena Philipp: „Am Anfang gibt es nichts“, haben Sie den Beginn einer Stückentwicklung mit Pina Bausch beschrieben. War das schwer auszuhalten?

Peter Pabst: Im Gegensatz zur Oper, wo man ein Stück und eine Partitur hat, ein ganz strenges Gerüst, um das herum man denken und erfinden muss, gab es bei Pina gar nichts. Das ist für einen Bühnenbildner schwierig, wenn er nicht weiß, was er designen soll. Wir sind oft durch tiefe Täler der Verzweiflung gegangen, das war unvermeidbar bei dieser Art der Arbeit. Man ist auf der Suche, aber man weiß nicht, wonach man sucht. Das ist ein Zustand wie wund zu sein, als hätte einem jemand die Haut abzogen. Dem versucht man sich schnellstmöglich zu entziehen. Am besten geht das, wenn man einen Einfall hat und dabei bleibt, dann sind die Schmerzen sofort weg. Aber mit dem ersten Einfall ist es nicht getan. Das war eine der wichtigsten Fähigkeiten in der Arbeit mit Pina Bausch – weiter zu graben, bis zum letzten Moment, um noch etwas Besseres zu finden. Es war ein ständiges Gründeln, ein offenes Suchen, das Risikofreude und Abenteuerlust voraussetzte. Aber den Schwierigkeiten stand eine große gestalterische Freiheit gegenüber. Ich konnte Sachen machen, die ich an einem großen Opernhaus nicht einmal hätte denken können.

Elena Philipp: Wie haben Sie diese Suche nach dem Unbekannten organisiert? Wie verlief der Schaffensprozess?

Peter Pabst: Die Frage kann ich nicht beantworten, das ist ja kein geordneter Prozess, sondern das verläuft chaotisch und entwickelt ein Eigenleben. Ich sehe jedenfalls nicht in Kunstbücher oder Modezeitschriften – wenn etwas seine Form gefunden hat, ist das für mich nicht mehr brauchbar. Ich muss ja meine eigene Form finden. Ich denke auch immer weg von den Katalogen mit Bühnenmaterialien, das finde ich langweilig, weil das nur zu Ergebnissen führt, die man schon kennt. Ich sehe mich lieber in der Welt um. Es hat viel zu tun mit Neugier: mit einem alarmähnlichen Wachzustand im Alltag. Ich habe immer eine kleine Kamera dabei und filme am laufenden Band und weiß nicht wofür. Da sammelt sich ein Haufen von Eindrücken, überhaupt nicht zielbezogen. Aber irgendwann in einer konkreten Situation fällt mir etwas wieder ein und ich denke: das könntest Du mal probieren. So kommen die Dinge zusammen. Dann wird immer spezifischer, wonach man sucht – das wird zur Recherche und schließlich zur Realisierung. Es gab lange Phasen des Herumprobierens. Ich liebe die Arbeit im Modell. Darin kann ich die Welt auch mal auf den Kopf stellen. Das sind kleine Wunderkästen, in denen alles möglich ist.

Elena Philipp: Wunderwelten en miniature, die „creatio ex nihilo“ – das klingt gottähnlich. Gleicht das Kunstschaffen einem Schöpfungsakt?

Peter Pabst: Das Theater ist für einen Bühnenbildner wie eine weiße Seite für den Dichter, das ist ein Nicht-Raum, ein schwarzes Loch, und ich muss alles schaffen. Das ist ein bisschen wie die Bibelgeschichte, ja. Aber Kunst ist ein im Moment inflationär verwendetes Wort. Wenn man der Kunst zweimal in seinem Leben nahe kommt, dann ist man von der Muse geküsst. Ich empfinde mich als glücklichen Bühnenbildner, ziemlich krisenfrei, aber ich habe nie den Zustand der völligen Zufriedenheit erreicht, hatte nie einen heiligen Schauer. Das Bühnenbild kann ganz schön geworden sein, aber da sitzt immer der kleine Teufel im Nacken, der sagt, guck doch mal da hin, mein Lieber, das hättest Du besser machen können. Einen Vertrag zu unterschreiben habe ich immer als einen Akt der Hochstapelei empfunden, weil ich damit versprach, dass ich spätestens bis zur Premiere einen Einfall gehabt haben werde – ohne zu wissen, ob dem so sein wird. Das Dilemma löst sich auch nie auf, es sei denn, man greift auf seine Erfahrung zurück und nimmt das, was man schon einmal gemacht hat. Aber das wollte ich nie.

Elena Philipp: Die Neugier haben Sie schon erwähnt. Welche Eigenschaften sind für Ihre Arbeit noch wichtig?

Peter Pabst: Strenge, Neugier, Geduld, Großzügigkeit, die Fähigkeit, verschwenderisch zu sein. Kleinlich geht Kunst nicht.

Elena Philipp: Also doch Kunst. Allerdings mit einem handwerklichen Hintergrund. Ihre Bühnenbilder sind technisch sehr aufwändig und extrem ausgetüftelt. Zugleich spielen sie sich nicht in den Vordergrund. Dass hier alle Gewerke ausgereizt werden, sieht man meist nicht.

Peter Pabst: Ich glaube, dass Theater von Wundern lebt, deswegen mag ich die Technikerklärungen nicht und bin kein Freund von Backstagetouren, weil ich dem Publikum nichts wegnehmen möchte. Die Wunder passieren in den Köpfen der einzelnen Menschen. Das ist auch ein Grund, warum wir nie etwas zu den Stücken gesagt haben: was das meint, worüber das geht. Dahinter stand die Angst von Pina, dass die Leute sonst nur noch sehen, was sie gesagt hat. Sie wollte stattdessen ihre Phantasie öffnen. Die Stücke sind weit gereist, und was die Menschen darin gesehen haben, war solch ein schillernder Regenbogen von wunderbaren Dingen, die man sich nicht ansatzweise selbst ausdenken könnte.

Elena Philipp: Für Offenheit stehen auch Sie ein: „Meine Bilder sind spannend, verspielt, hart, wuchtig, schön, hässlich – niemals aber haben sie eine eigene Bedeutung“, sagen Sie über ihre Bühnenbilder. Was ist die Aufgabe eines Bühnenbildes?

Peter Pabst: Das Bühnenbild ist nicht gemacht, um eine Geschichte zu erzählen oder alleine zu leben, sondern um Schauspielern oder Tänzern zu ermöglichen, ihre Geschichten zu erzählen. In der Oper gibt es das sehr häufig, dass Bühnenbildner anfangen zu inszenieren. Aber wenn ich alles selbst mache, gibt es keinen Widerspruch, dann fehlt mir die Reibung. Auf der Akademie lernen wir, ein Stück zu lesen und zu interpretieren und das alles in ein Bühnenbild zu packen. Dann geht der Vorhang auf, ich habe das Bühnenbild in ein, zwei Minuten verstanden – aber der Akt dauert noch 48 Minuten. Das Bühnenbild sollte den Schauspielern und Tänzern eine Welt liefern und Platz lassen für ihre Phantasie. Das habe ich immer als einen der schönsten Momente empfunden, wenn ich meinen Kram auf der Bühne aufgebaut habe und dann kamen die Tänzer und haben sich das erobert und mit großer Kreativität herausgefunden, was man da drin noch machen kann.

Elena Philipp: In Palermo Palermo stürzt zu Beginn eine Mauer um, die Steine liegen während der gesamten Spieldauer auf der Bühne und die Tänzer:innen müssen sich mit diesen Bedingungen arrangieren. Gab es jemals Auseinandersetzungen mit dem Ensemble?

Peter Pabst: Nein, die Kompanie ist wahnsinnig mutig und abenteuerlustig. Die waren nicht so, dass sie sagten, darauf können wir nicht tanzen. Das wäre nicht denkbar gewesen ohne Pina Bausch. Die Tänzer wussten, dass es vielleicht schwierig werden würde, aber dass Pina niemals etwas zulassen würde, was sie in ihrer Kunst, ihrem Tanz beschädigen würde. Pina hat ihnen eine ungeheure Sicherheit vermittelt und sie hatten ein schier grenzenloses Vertrauen. Alles andere ist dann eine Frage der räumlichen Organisation – Palermo Palermo ist zum Beispiel nicht das exzessivste Tanzstück, und vor der Mauer gibt es einen freien Bereich zum Tanzen.

Elena Philipp: Wie haben Sie denn die Risiken dieser Bühne kalkuliert? Eine einstürzende Mauer scheint mir durchaus gefährlich.

Peter Pabst: Das ist extrem gefährlich, wenn das nicht kontrolliert passiert. Aber ich habe da viel ausprobiert. Ich habe etliche kleine Mauern gebaut, während der Proben, mit verschiedenen Steinen auf der Hinterbühne, zwei oder drei Meter hoch, so weit ich kam mit einer Leiter. Ich habe dann immer den Kopf eingezogen und sie mit der Hand umgeschmissen, bis ich das Material gefunden hatte, das mir richtig erschien. Das Problem von solchen Bühnenbildern ist, dass es dazu keine Erfahrung gibt. Architekten und Baumeister wissen, wie man eine Mauer aufbaut – aber nicht, wie man sie umstürzt. Am Tag, als wir die technische Einrichtung gemacht haben, standen alle auf der Bühne herum – die technische Leitung, der Betriebsrat, das Hochbauamt, irgendwer von der Unfallversicherung – und haben gesagt, das geht nicht… Das war ein Moment großer Einsamkeit, aber die muss man aushalten können. Irgendwann sind alle nachhause gegangen, und dann habe ich Pina gefragt: Sollen wir sie umschmeißen? Ja, sagte sie, und ich habe nur gedacht: hoffentlich habe ich richtig gedacht. Denn wenn nicht, dann gibt es kein Bühnenbild – diese Vorgänge passierten ja etwa fünf, sechs Tage vor der Premiere.

Elena Philipp: Dafür, dass Sie bis zuletzt nicht wussten, ob es wirklich klappt, haben Sie viel Zeit investiert. Wie kam Ihnen denn eigentlich die Idee für das Bühnenbild zu Palermo Palermo?

Peter Pabst: Das ist eine Anekdote wie ein Stück von Beckett. Wir wussten mal wieder nicht weiter und saßen in Pinas Probenraum, der Lichtburg, einem alten Kino. In den 50ern waren das geschwungene Räume, verkleidet mit bedrucktem Kunststoff. Wir saßen da in unserer Verzweiflung, in lastendem Schweigen. An einer Stelle der Wand war die Kunststoffverkleidung kaputt. Und plötzlich sagte Pina, guck mal, das sieht aus wie eine Mauer hinterm Vorhang. Zehn Minuten Schweigen. Dann hab ich gesagt, wir können ja eine Mauer machen. -- Wie?, sagte sie -- Wir können das Portal zumauern -- wieder zehn Minuten Schweigen. Und wie willste die wegkriegen?, hat sie gefragt. Da hab ich gesagt, wir können sie umschmeißen. Fünf Minuten Schweigen. Ne, sagt sie, ich glaube das mag ich nicht, das Geräusch von Styropor. Ich spreche nicht von Styropor, sagte ich, sondern von einer richtigen Mauer. Das waren zwei Minuten Schweigen, dann hat sie gesagt: Du bist verrückt. Das ist die Entstehung der Mauer.

Elena Philipp: Das klingt nach einem eingespielten Team. Wie blicken Sie denn auf Ihre Zeit mit Pina Bausch zurück? Vermissen Sie die Zusammenarbeit?

Peter Pabst: Nicht die Zusammenarbeit. Ich vermisse Pina. Aber ich erinnere mich gerne, ich finde es toll, dass es da war. Es ist lebendig in meinem Kopf und in meinem Herzen. Das war eine privilegierende, kostbare, wunderbare persönliche und berufliche Beziehung. In unserer Zusammenarbeit haben wir uns gegenseitig Mut gemacht, mutig zu sein.